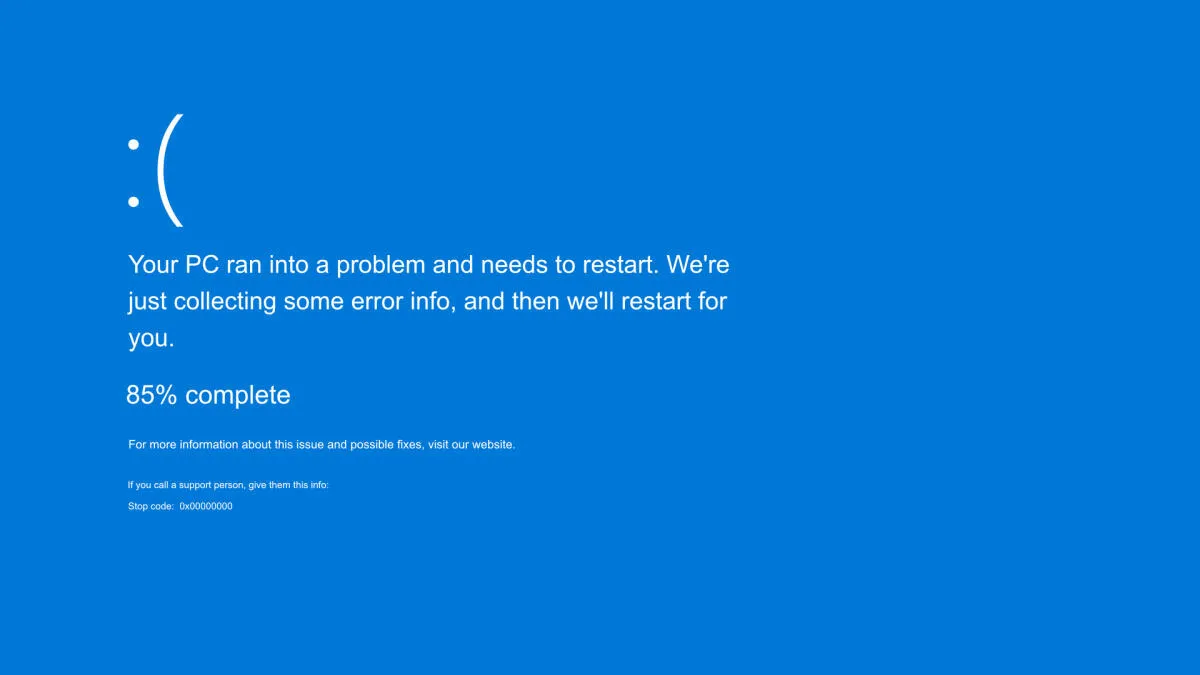

마이크로소프트가 ‘블루 스크린 오브 데스(Blue Screen of Death, BSOD)’를 은퇴시켰단다. 이젠 파란 공포 대신 검은 침묵이 윈도우를 덮는다고. 슬픈 이모티콘도, QR 코드도 사라진단다. 블루스크린은 하드웨어, 드라이버 또는 소프트웨어 문제로 인해 발생하며, ‘버그 체크(bug checks)’, ‘스톱 코드 오류(STOP code errors)’, ‘커널 오류(kernel errors)’ 등으로도 불렸다. 이 오류는 윈도우 사용자들에게는 익숙한 경험이었고, 대중문화에도 깊이 자리 잡아 관련 서브레딧이나 기념품으로도 제작되기도 했다.

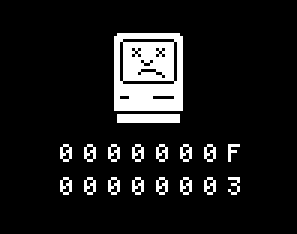

사고의 색조가 바뀐다고 본질이 바뀌는 건 아닐 텐데… 묘하게 쓸쓸하다. 그 기사를 읽자, 나는 90년대 중반으로 거슬러 올라갔다. 매킨토시 쿼드라(Macintosh Quadra 900)는 나의 첫 업무용 컴퓨터였다. 그리고 등장한 파워맥킨토시. 그 이름만으로도 묘하게 강해진 것 같았던 시절. 그러나 막상 뚜껑을 열면, 그 ‘파워’는 자주 울먹이곤 했다. 부팅 오류인 슬픈 맥 (Sad Mac)과 터지기 직전의 폭탄 아이콘(Bomb Icon).

클래식 매킨토시 운영체제(Mac OS X 이전 버전)에서는 하드웨어 또는 소프트웨어에 심각한 문제가 발생하여 시동이 불가능할 때 ‘슬픈 맥(Sad Mac)’ 아이콘이 나타났다. 이 아이콘은 화면 중앙에 슬픈 표정의 맥 컴퓨터 얼굴이 그려져 있으며, 하단에는 문제의 유형을 나타내는 16진수 코드가 함께 표시되었다. 이는 시스템이 정상적으로 부팅되지 못하고 있음을 시각적으로 보여주는 경고였다.

슬픈 맥과 함께 클래식 매킨토시 사용자들이 빈번하게 접했던 오류 표시는 바로 ‘폭탄 아이콘’이었다. 수잔 케어(Susan Kare)가 디자인한 이 아이콘은 검은색 구형 폭탄에 불이 붙은 도화선이 그려진 모습으로, 시스템이 복구 불가능하다고 판단되는 치명적인 시스템 오류(크래시)가 발생했을 때 ‘시스템 오류 알림 상자(System Error alert box)’ 안에 나타났다.

클래식 Mac OS는 메모리 보호 기능이 미흡했기 때문에, 애플리케이션 하나가 충돌하면 전체 시스템이 다운되는 경우가 많았다. 폭탄 아이콘과 함께 표시되는 오류 메시지는 보통 “System Error 11” 또는 “address error”와 같이 일반 사용자가 이해하기 어려운 형태였으며, 대부분의 경우 재시작 외에는 다른 해결책이 없었다. 이 폭탄 아이콘은 당시 사용자들에게 작업 내용을 잃을 수 있다는 불안감과 공포를 심어주었고, 심지어 어떤 사용자들은 컴퓨터가 실제로 폭발할까 봐 두려워하기도 했다고 전해진다

폭탄아이콘 -그건 경고가 아니었다. 선언이었다. “이 작업은 여기서 끝이다.” “너는 그동안 헛수고했다.” —그것은 내 수많은 노력이 순식간에 사라짐을 의미했다. 이러한 오류 화면들은 단순히 시스템의 문제를 알리는 것을 넘어, 컴퓨터 사용자들에게 예측 불가능한 디지털 환경에서 ‘저장’과 ‘백업’이라는 중요한 습관을 각인시키는 계기가 되었다.

그 시절, 저장이란 건 선택이 아니었다. 생존이었다. ‘Command + S’는 숨 쉬는 것처럼 자연스러웠다. 글을 쓰다가도, 디자인하다가도, 망설임 없이 손가락은 S를 눌렀다.

“일단 저장하고 보자.” 그건 믿음도, 습관도 아니었다. 본능이었다.

한 번은 디자이너 직원이 몇 시간의 작업을 날려버렸다. ‘Command + S’를 한번도 누르지 않은 것이다. 자연재해 같은 일이었다.

그래서 나는 이런 일을 예방하려는 취지로 슬로건을 하나를 만들었다. “항상 기록하라. 쉬지 말고 저장하라. 범사에 백업하라.” 말하자면 그건 우리만의 성서였다. 작업실 벽면에 그 구절을 붙여놓고, 저장을 예배하듯 실천했다.

지금은 자동 저장이다, 클라우드다, 심지어 AI가 중간중간 알아서 메모까지 해준다. 나는 더는 커맨드-S와 컨트롤-S를 누르지 않는다. 하지만 묘하다. 아직도 뭔가 중요한 작업을 할 때면 손가락이 자연스레 단축키를 더듬고 확실함을 확인이라도 하려는 듯 몇차례 반복해서 누른다.

![]() 오류 화면은 단순히 시스템의 결함만을 알리는 것이 아니었다. 그것은 우리에게 ‘불확실성’과 ‘상실’을 각인시켰다. 맥의 폭탄, 윈도우의 블루스크린, 그리고 이제는 블랙스크린—이 모든 것은 기술의 발전과 함께 변화해왔지만, 그 이면에는 여전히 인간의 두려움과 불안이 있다.

오류 화면은 단순히 시스템의 결함만을 알리는 것이 아니었다. 그것은 우리에게 ‘불확실성’과 ‘상실’을 각인시켰다. 맥의 폭탄, 윈도우의 블루스크린, 그리고 이제는 블랙스크린—이 모든 것은 기술의 발전과 함께 변화해왔지만, 그 이면에는 여전히 인간의 두려움과 불안이 있다.

프랑스 철학자 앙드레 말로는 “인간은 예기치 못한 사건 앞에서 자신을 발견한다”고 말했다. 나는 오류 화면 앞에서, 매 순간 기록하고 저장해야 했던 이유를 배웠다. 그것은 단순한 데이터 손실을 막기 위한 것이 아니라, 삶의 불확실성에 대처하는 연습이었던 것이다. 나의 병적인 저장 습관과 과도한 삼중사중 백업은 컴퓨터를 떠나, 내 일상의 모든 영역으로 퍼져 있다.

그리고 그 번거로움은, 때론 기술보다 더 오래 쓴다. 블루스크린은 은퇴했지만, 나는 여전히 저장하며 산다. 늘 ‘언제 사라질지 모른다’는 작은 불안을 가슴 한 켠에 품고.

90년대 중반, 맥의 폭탄 이모티콘과 윈도우의 블루스크린은 작업 중 갑작스러운 데이터 손실로 인한 좌절을 상징했다. 그 시절의 경험은 ‘항상 기록하라, 쉬지 말고 저장하라, 범사에 백업하라’는 습관을 만들었고, 이는 삶 전반에 영향을 주었다. 오류 화면이 남긴 트라우마와 교훈, 그리고 변화하는 기술 속에서 여전히 유효한 실천적 지침을 돌아본다.

블루에이지 회장; 콘텐츠 기획자 · 브랜드 마스터 · 오지여행가 · 국제구호개발 활동가

Job談 –브랜딩, 마케팅, 유통과 수출 그리고 일상다반사까지 잡담할까요?

E-mail: brian@hyuncheong.kim