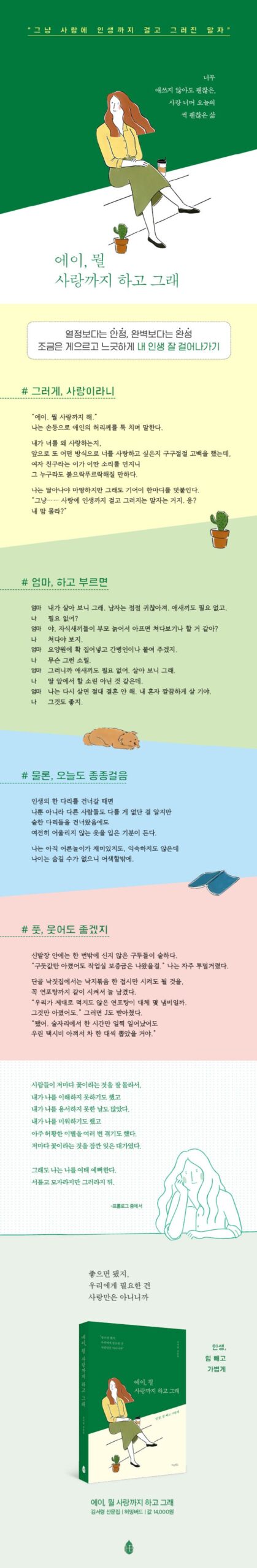

우리에게 필요한 건 사랑만은 아니니까

때론 그렇지 않은 척, 네가 아니어도 된다는 듯 굴며 자존심을 지키려고도 애써 봤을 것이다. 하지만 어쨌든 타인이 그처럼 나만큼, 혹은 나보다도 몸집을 키워 내 안에 자리를 꿰차고 있던 순간은 엄연히 존재했다. 우리는 “백만 가지 이유로 사랑에 빠졌”고 “그것들은 대개 로맨틱하거나 달콤하고 또 우스웠다”.

그런데 언젠가부터, 조금 다른 것들이 눈에 들어오기 시작한다. 그리고 “어느 날 문득 알아 버렸다. 나는 주머니가 여러 개 달린 코트를 입고 있고, 그 주머니마다 별다를 것도 없는 소소한 욕망들을 집어넣은 사람이라는 것을 말이다”. 우리에게 필요한 건 사랑뿐만은 아니니까. 또 한 여성이자 개인으로서의 ‘나’는, 다른 무엇과도 맞바꿀 수 없이 중요하니까.

문득, 이런 내 삶을 지탱해 주는 가까운 사람들이 전에 없이 귀하게 다가온다. 인생의 동지들, 그러니까 “무언가 슬프고 허전한 일이 있어 계란찜 뚝배기 앞에 두고 매운 닭발을 줄줄 빨고 있어도 그냥 묵묵히 맞은편에 앉아 있어 줄 것만 같은” 여자 친구들이, “내 생애에 와 준 가장 맑은 샘물”이며 여자로서 함께 나이 들어 가는 나의 엄마가, 하나의 작은 우주 같은 아기가, 그리고 오래된 인연들이 어느 때보다 소중한 것.

그래서 감히 이렇게 말해 본다. “에이. 뭘 사랑까지 하고 그래. 대충 해.” 열띤 사랑 너머의 이 삶도 썩 괜찮다고.

너무 애쓰지 않아도 괜찮은,

사랑 너머 오늘의 썩 괜찮은 삶

어린 날에는 삶을 송두리째 바꿔 줄 특별한 ‘사건’을 기대하면서 호기심과 긴장감 어린 얼굴로 여기저기 기웃거렸다. 뭐든 할 수 있을 듯 잔뜩 꿈에 부풀었고, 그랬던 만큼 세상의 많은 일들이 심각하고 또 무거웠다.

하지만 시간이 흘러, 세상이 뾰족하다 한들 웬만큼은 둥글게 감싸 안을 줄도 무겁지 않게 받아들일 줄도 알게 되었다. 그도 그럴 것이, 인생의 ‘별일’을 고대하던 청춘을 지나면 별일이 없어도 감사해지는 때가 오므로. 아니, 별일이 ‘없어서’ 감사한 때가 찾아오므로. 더 나은 삶, 그 욕심은 여전히 붙잡고 있지만 찌푸린 얼굴로 잔뜩 움켜쥔 모습은 아닌 것이다.

바삐 옮기던 걸음은 이제 조금 느긋해졌고, 주변을 두루 돌아보기도 하면서 유유히 거닐 수 있게 되었다. 마음에 들지 않는 자신을 바꾸려고 아등바등하기보다는, 본연의 나를 겸허히 받아들일 수도 있게 되었다. 인생의 쓴맛 속에서 단맛을 찾아내는 여유가, 단맛 속에서 쓴맛을 알아채는 경험치가 쌓인 덕분. 그러니 열띤 사랑 너머의 이 삶도 썩 괜찮다.

블루에이지: 콘텐츠 기획 · 브랜딩 · 마케팅 · 웹개발 · 홈페이지제작 · 쇼핑몰구축 · 디자인 · 수출

E-mail: info@blueage.xyz