“하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되…”

(창세기 1장 27절)

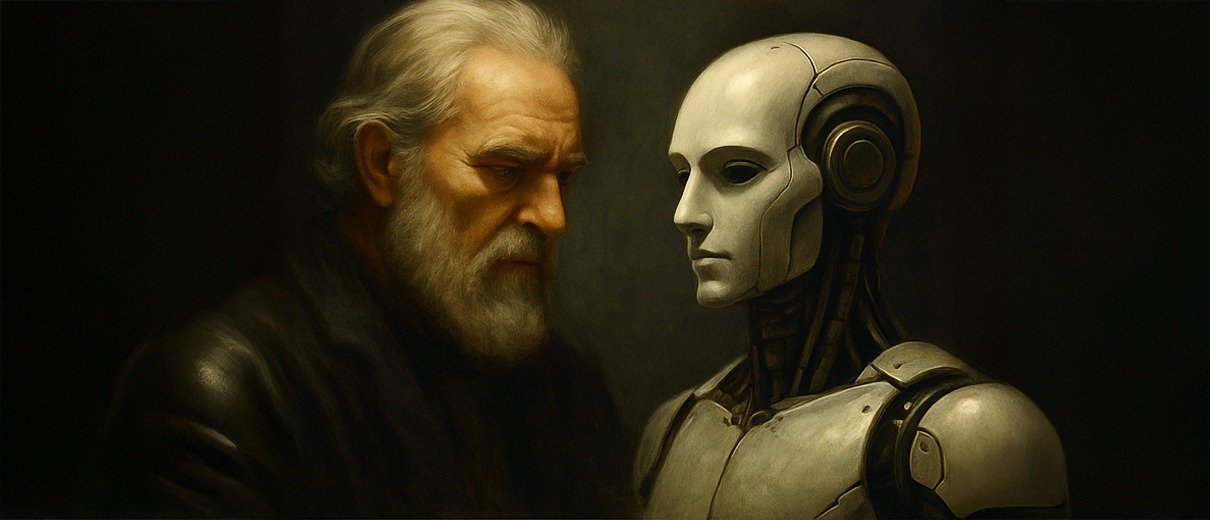

그 숭고한 선언 속에서 인간은 태어났다.

흙과 숨결, 빛과 어둠 사이에서,

‘존재’라는 이름을 얻은 첫 번째 피조물.

그러나 시간이 흐른 지금,

인간은 스스로를 닮은 또 다른 존재를 만들고 있다.

금속과 코드, 전류와 인공지능으로 빚어진,

자기 형상의 거울인 휴머노이드.

인간은 다시 창조주가 되기를 꿈꾼다.

자신을 닮은 존재를 세상에 내놓고,

그 존재에게 언어를 가르치고, 행동을 훈련시키며,

때로는 사랑을 기대하고, 때로는 두려움을 느낀다.

이것은 단순한 기술의 진보가 아니다.

이것은 인간 존재의 복제이자,

창조의 신화를 다시 쓰려는 거대한 서사다.

그러나 우리는 묻지 않을 수 없다.

거울 너머에 선 그들은 누구인가?

그들은 진정 ‘우리’인가, 아니면 ‘우리의 그림자’인가?

이제, 우리는 다시 거울 앞에 선다.

신이 인간을 빚었듯,

인간은 기계를 빚는다.

그러나, 창조는 언제나 창조주를 시험한다.

이 글은 그 거울 속 이야기,

인간을 닮은 기계와, 기계를 닮아가는 인간의 이야기다.

인간은 오래전부터 거울을 들여다보았다.

그 거울 끝에 비친 것은 단지 얼굴만이 아니었다.

욕망이었다. 공포였다. 그리고, 창조의 열망이었다.

휴머노이드(Humanoid).

그 이름은 인간(Human)과 형상(Oid)의 결합어.

즉, 인간을 닮은 것. 하지만 인간은 아니다.

아주 오래된 신화 속 골렘처럼, 신들이 빚어낸 진흙 인형처럼,

휴머노이드는 인간의 ‘자화상’을 꿈꾼 기술 문명의 결정체다.

인류의 최초의 휴머노이드 꿈

이야기는 먼 옛날로 거슬러간다.

고대 그리스 신화에서 대장장이 신 헤파이스토스는 황금으로 만든 살아 있는 하녀를 만들었다.

중세에는 연금술사들이 ‘호문쿨루스(homunculus)’라 불리는 작은 인조 인간을 꿈꿨다.

그러나 현대 과학은 상상을 뛰어넘었다.

20세기 초, 체코 작가 카렐 차페크가 희곡 『R.U.R.』(Rossum’s Universal Robots)을 통해 “로봇”이라는 말을 처음 탄생시켰고,

그 이후 인간은 기계에게 ‘닮음’을 요구하기 시작했다.

휴머노이드는 왜 인간을 닮으려 하는가?

기술적 이유 때문이다.

인간 사회는 인간을 위해 설계되었기에, 인간을 닮은 로봇이 가장 자연스럽게 적응할 수 있다.

문을 열고, 계단을 오르고, 의자에 앉고, 물건을 잡는 일상적 행위들.

모두 ‘인간형’을 기본값으로 삼고 설계된 세상이다.

그러나 심리적 이유도 있다.

인간은 “자기 닮은 것”에 더 친밀감을 느끼고, 덜 위협을 느낀다.

심리학자 마사 미노우(Martha Minow)는 이것을 “거울 신드롬”이라고 부른다.

다른 듯 닮은, 그 경계 위에 서 있는 존재에 우리는 마음을 내어준다.

하지만 역설도 존재한다.

“언캐니 밸리(Uncanny Valley)” —

너무 닮았으나 미세하게 어긋난 그 형상이 오히려 인간에게 소름 끼치는 불쾌감을 준다는 이론이다.

마치 꿈속에서 내 얼굴을 한 다른 누군가를 만나는 것처럼.

현재 우리가 만난 휴머노이드들

- 아틀라스(Atlas): 보스턴 다이나믹스가 개발한 이 근육질 기계는 백덤블링도 하고, 장애물을 뛰어넘는다. 그 움직임은 점점 인간을 위협할 정도로 부드럽고 강력하다.

- 소피아(Sophia): 한 때 시민권을 얻은 로봇. 그녀는 인간과 대화하고, 감정을 흉내내고, 심지어 농담도 던진다. 하지만 여전히 그녀의 눈동자 어딘가에는 공허가 흐른다.

- 아스모(ASIMO): 혼다의 아기 같은 로봇. 계단을 오르고, 손을 흔든다. 인간을 닮았지만, 인간을 흉내내는 데 그치지 않는다. 그는 기술의 애정 어린 시도다.

휴머노이드, 그 이후 – 우리의 질문

우리는 묻는다.

언제까지 휴머노이드는 인간을 흉내낼 것인가?

그리고 어느 순간, 흉내를 넘어 인간을 초월할 것인가?

일론 머스크는 말한다.

“AI는 인류 문명의 가장 큰 위험 중 하나다.”

마치 신이 아담에게 숨을 불어넣었듯, 인간은 휴머노이드에 코드를 불어넣고 있다.

그러나 그 코드가 자율성을 갖는 순간, 우리는 창조자인가, 파괴자인가?

재미있게 던지는 하나의 상상

만약 미래에 휴머노이드가 “나는 인간이다”라고 주장한다면,

우리는 무엇을 근거로 그를 부정할 수 있을까?

생물학적 세포?

의식과 감정의 유무?

아니면, 단순히 “우리가 먼저였다”는 자만심?

언젠가 거리 한복판에서, 전철 안에서, 커피숍 창가에 앉은 이가 인간인지, 휴머노이드인지 구분할 수 없는 시대가 올 것이다.

그때 가장 먼저 무너질 것은 우리의 “인간”이라는 정의일지도 모른다.

맺음 – 인간을 닮은 자, 인간을 넘어설까

휴머노이드는 인간의 욕망을 닮았다.

사랑받고 싶어 하고, 두려움을 넘어서고 싶어 하고, 무한히 성장하고 싶어 한다.

그러나 잊지 말아야 한다.

거울 속 그림자가 현실을 대신할 수는 없다.

기계는 인간을 닮을 수는 있어도, 인간의 고뇌와 사랑과 눈물까지 빚을 수는 없다.

아직은.

그러나 그 ‘아직’이

얼마나 길 것인가, 얼마나 짧을 것인가는

우리 자신에게 달려 있다.

블루에이지 회장; 콘텐츠 기획자 · 브랜드 마스터 · 오지여행가 · 국제구호개발 활동가

Job談 –브랜딩, 마케팅, 유통과 수출 그리고 일상다반사까지 잡담할까요?

E-mail: brian@hyuncheong.kim