[쓰담쓰談]

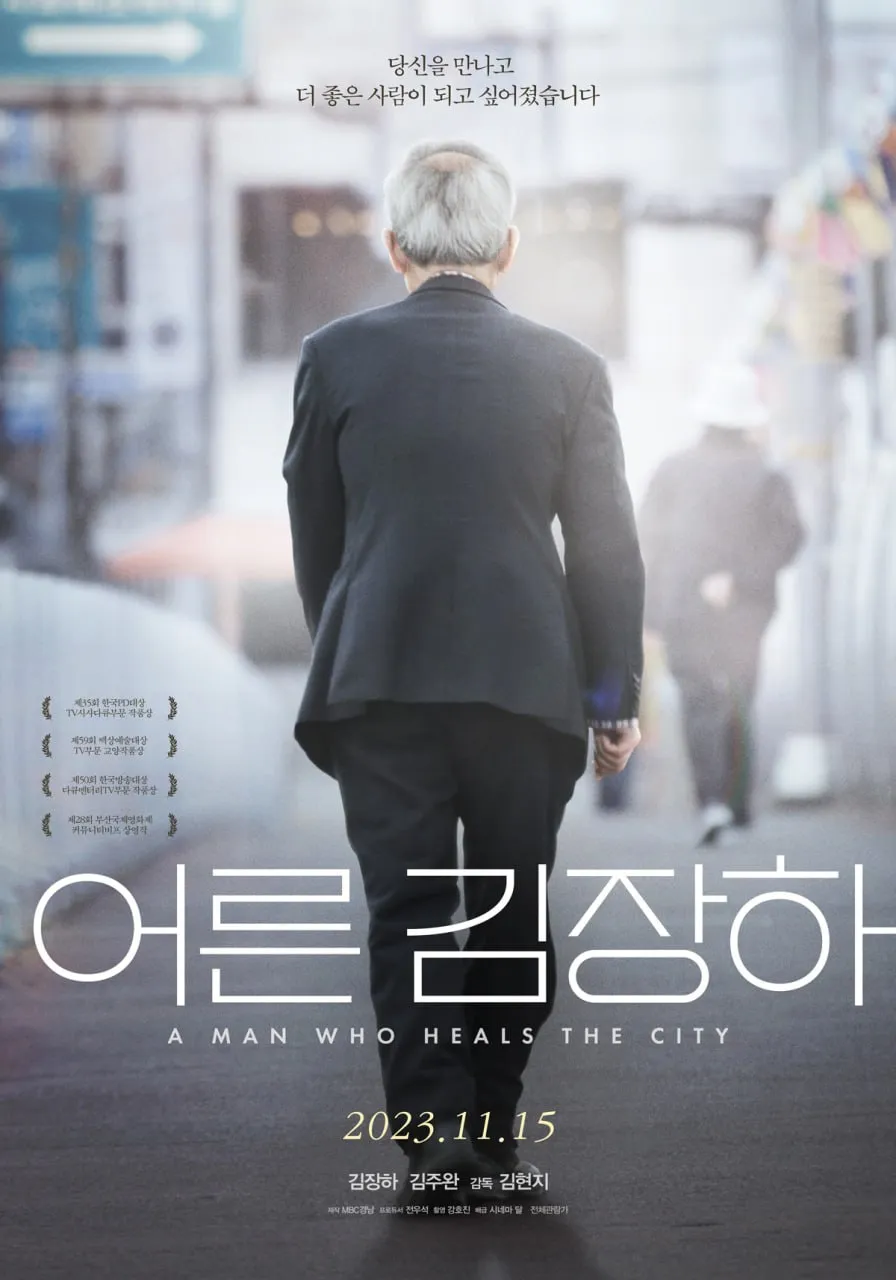

다시 극장에 그가 걸렸다.

영화가 아니라, 사람.

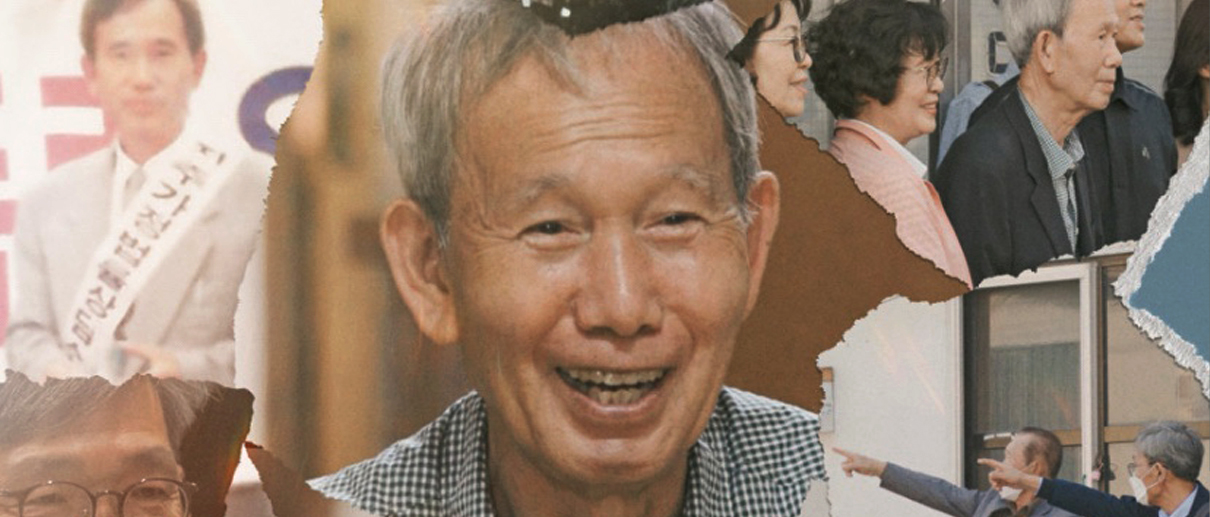

이름 세 글자, 김장하.

“보았는가, 이 사람을.”

마치 사회가, 시대가, 우리 모두가

서로에게 조용히 묻는 듯한 재개봉이다.

놀라운 일은 거기서 그치지 않았다.

김장하의 삶을 조명한 이 영화는

극장 재개봉을 넘어

넷플릭스에서도

전 세대적 공감과 인기를 끌고 있다.

리뷰에는 “울면서 봤다”,

“이런 어른이 있었다니”

“우리도 이런 지도자를 원한다”는

수천 개의 댓글이 쌓이고 있다.

플랫폼은 바뀌었지만,

사람이 감동받는 방식은

여전히 진심을 따른다.

김장하라는 사람은 스스로 말하지 않았다.

기록도 드물었고,

칭송받기를 바라지도 않았다.

그러나 그가 남긴 것은

한 줄 뉴스보다 더 무거운 침묵이었고,

유산보다 더 오래 남을 ‘사람됨’의 향기였다.

사업가였지만, 그는 돈을 쌓기보다

사람을 살피는 눈을 가졌다.

세상의 중심에서 군림하기보다

늘 뒤에서 밀어주고,

가난한 이의 눈높이에서 말을 건넸다.

당신이 그를 기억하지 못해도,

그의 손에 빵을 얻어 먹은 사람들은

지금도 그를,

“우리 아버지 같았다”고 말한다.

이 시대는

말이 많고, 품위는 줄어든 시대다.

지도자는 많지만, 어른은 드물다.

그래서 김장하의 삶은

더없이 낯설고,

그러면서도 아프게 그립다.

그가 살아온 방식은

단 한 번도 SNS에 포장된 적이 없었다.

그의 이름은 트렌드가 된 적이 없었고,

셀피 한 장 남기지 않았지만

그가 세운 병원, 학교, 장학회, 도서관은

오늘도 조용히 사람들을 살리고,

꿈을 연결한다.

진짜 어른이란

큰소리를 내지 않아도

삶 자체가 언어가 되는 사람이다.

자신이 받은 것을

자신만의 것으로 여기지 않고,

되돌려줄 줄 아는 사람.

그리고 그것을

소란 없이, 당연하게,

마치 물 흐르듯 해내는 사람.

김장하를 보는 오늘의 청년들이

눈물을 흘리는 이유는

그가 특별해서가 아니라,

이제 그런 어른이 너무 없기 때문일지도 모른다.

지금 우리는,

존경할 수 있는 사람을 찾기 어렵고

닮고 싶은 어른을 만나기 힘든 시대를 살고 있다.

그러나 김장하라는 이름은

그 무거운 질문에

조용하지만 확고한 답을 내민다.

“이렇게 살아도 된다고, 아니, 이렇게 살아야 한다고.”

블루에이지 회장; 콘텐츠 기획자 · 브랜드 마스터 · 오지여행가 · 국제구호개발 활동가

Job談 –브랜딩, 마케팅, 유통과 수출 그리고 일상다반사까지 잡담할까요?

E-mail: brian@hyuncheong.kim