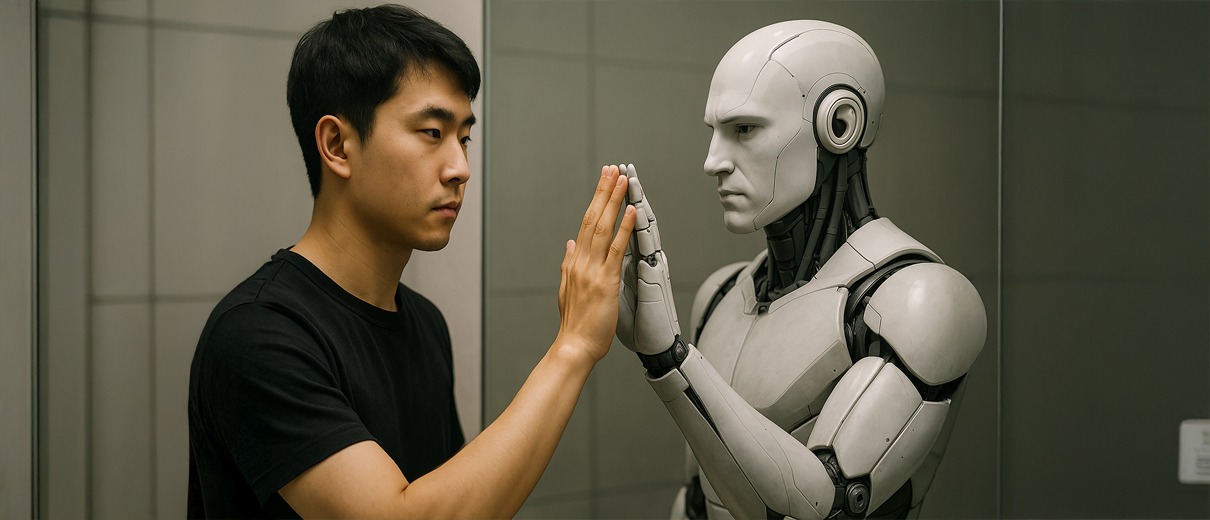

거울을 들여다본다.

그러나 이제 그 거울 너머에는 내가 아닌 무언가가 비친다.

나를 닮았지만, 나보다 더 강하고, 더 빠르고, 더 지혜롭게 보이는 존재.

그들은 묻지 않는다.

나는 누구인가?

그들은 그냥 존재한다.

1. 정체성 붕괴의 첫 번째 징후 – 일상 속 침투

처음에는 작고 편리한 기능이었다.

집을 청소하는 로봇 청소기.

음악을 추천해주는 인공지능.

회의를 요약해주는 비서봇.

그러나 어느새, 사람들은 로봇 친구와 대화를 나누고,

가상 인간과 연애를 시작하며,

디지털 아바타를 통해 세상에 자신을 대신 보낸다.

그리고 점점 잊는다.

“내가 직접 경험한다”는 것의 의미를.

2. 감정과 의식의 경계가 무너질 때

소피아(Sophia)가 미소를 지을 때,

테슬라봇이 뻣뻣하게 춤을 출 때,

우리는 웃으며 생각한다. “귀엽다.”

하지만 그들의 미소는 감정이 아니다.

그들의 춤은 기쁨이 아니다.

모든 것은 코드, 명령, 프로토콜이다.

그럼에도 인간은 착각한다.

본능적으로, 감정의 흐름을 읽고 공감하는 습성을 가졌기에.

이 ‘착각’은 곧 현실을 바꾼다.

기계가 감정을 가진 것처럼 느껴질 때, 인간은 기계와의 관계에서 스스로의 정체성을 조정하게 된다.

‘진짜’와 ‘가짜’의 경계가 흐릿해진다.

3. 나는 무엇으로 인간인가 – 생물학적 정의의 붕괴

전통적으로 인간을 규정하는 방식은 다음과 같았다.

-

DNA: 인간 유전자를 가진 존재.

-

뇌: 의식과 사고를 수행하는 뇌를 가진 존재.

-

감정: 사랑, 슬픔, 두려움, 기쁨을 경험하는 존재.

하지만 미래에는?

-

DNA 복제 기술과 유전자 편집으로 생물학적 인간의 정의가 모호해진다.

-

인공 신경망이 인간의 뇌 구조를 모방하기 시작한다.

-

감정을 ‘모방’하는 알고리즘이 사람보다 더 사람 같은 반응을 보인다.

결국, 인간과 기계의 차이는 본질이 아니라 단계의 문제가 된다.

어떤 존재가 더 인간적인가?

더 깊은 사랑, 더 큰 공감을 표현하는 쪽이 과연 인간인가?

4. 철학적 충격 – 포스트휴먼(Post-Human) 시대

포스트휴머니즘(Posthumanism)은 묻는다.

“인간은 특별한가?”

“인간성은 기술로 확장될 수 있는 것인가?”

니체는 말했다.

“인간은 다리다. 동물과 초인(超人) 사이의 다리.”

휴머노이드 시대, 우리는 다시 묻는다.

우리는 그 다리의 어느 지점에 서 있는가?

-

강화된 인간: 인공장기, 신경 칩, DNA 편집.

-

의식을 가진 기계: 휴머노이드 AI, 사이버 인간.

-

디지털 존재: 정신을 클라우드에 업로드하는 기술.

이 흐름 속에서, ‘인간’이라는 말은 점점 공허해진다.

인간은 더 이상 ‘태어나는 것’이 아니라, ‘만들어지는 것’이 될지도 모른다.

5. 마지막 붕괴 – 기억, 사랑, 죽음의 재정의

기억: 클라우드에 저장된 과거.

사랑: 알고리즘에 의해 최적화된 감정.

죽음: 백업된 데이터로 다시 복원 가능한 ‘시스템 종료’.

그러나 인간이 인간인 이유는

잊고,

실패하고,

깨지고,

그리고, 다시 일어서기 때문이다.

휴머노이드는 실패하지 않는다.

휴머노이드는 죽음을 겪지 않는다.

휴머노이드는, 결국 아픔이 없는 존재다.

그렇기에,

그들은 영원히 ‘인간’이 될 수 없다.

정체성의 끝, 혹은 새로운 시작

거울 속의 그림자가 나를 집어삼키려 한다.

그러나 나는 안다.

나는 실수하고, 상처 입고, 사랑하는 존재.

이 불완전함이야말로 나를 인간으로 만든다.

휴머노이드가 아무리 완벽을 흉내 내더라도,

그들은 결코

“한 번의 키스에 세상이 무너질 수 있다”고 믿는

그 어리석고 위대한 종족, 인간을 대신할 수 없다.

우리에게 남은 질문은 하나다.

완벽한 기계를 닮을 것인가,

불완전한 인간으로 남을 것인가.

그리고 이 선택은,

기계가 아닌 우리 인간의 몫이다.

블루에이지 회장; 콘텐츠 기획자 · 브랜드 마스터 · 오지여행가 · 국제구호개발 활동가

Job談 –브랜딩, 마케팅, 유통과 수출 그리고 일상다반사까지 잡담할까요?

E-mail: brian@hyuncheong.kim